El mundo de la cuarta dimensión, que diría un matemático moderno, abrió de par en par al neófito Ginés las puertas de su sideral misterio. Las paredes de la celda iniciática se alejaron y desvanecieron, e igualmente el recinto entero del monasterio sanjuanista, dejando su puesto a un como tupido bosque de robles. El bosque se abrió después un tanto en praderías deliciosas que a la luz de la luna llena del solsticio más parecían obscuro lago de misterio en cuyas orillas se desarrollara siglos antes la leyenda céltica de «el nieto del rey, hijo de la hija sin marido», de la que se habló al principio La tormenta del día anterior había dejado mojado el suelo, y por sobre el lago de verdura flotaban tenues jirones de niebla que el viento del Norte llevaba hacia la sierra, cual la barquilla del lago de las tres reinas de la isla de Avilion caballeresca, remedando personajes de misterio, reyes y reinas, monjes y caballeros escapados unas horas a sus tumbas para poner a prueba al temerario joven que se atrevía a franquear impávido aquellos parajes en la noche augusta aquella, precursora de las del solsticio. El viento, agitando las hojas de la fronda, hacía centellear a la luz del plenilunio las gotas de lluvia como otras tantas lucecitas de superliminal y pavorosa fosforescencia, fuegos fatuos gemelos de los de los cementerios y de las luciérnagas de los matorrales, como aquellas que al Lirio de Asiolat—la «Blanca-Flor» bretona—alumbraban en su encantada barquilla, féretro llevado por las aguas astrales de aquel fantástico lago con rumbos desconocidos para los mortales desprovistos del don trascendente de la clarividencia. Todos los crueles fantasmas de «La noche de Ánimas», de la inmortal leyenda de Bécker, se entremezclaban en la mente de Ginés a mil reminiscencias, ya que no realidades, de los libros caballerescos, con no pocos matices de cosas harto admirables que se leen en el Evangelio. ¿Eran delirios derivados del febril estado del joven, o cosas efectivas y ciertas del mundo hiperfísico, cosas que no puede ver la salud y sí la enfermedad o la muerte? Para nosotros la una y la otra hipótesis son igualmente ciertas, pues que los llamados delirios en lo físico no son sino verdades, seres, mundos de otra «dimensión», de otro orden, para cuya percepción es indispensable la llamada anormalidad orgánica, a la manera como para fotografiar los objetos que vemos a plena luz es precisa la cámara obscura y sus tinieblas. Ginés, al par que veía todo esto en panoramas de indescriptibles lejanías, se sentía llevado dulcemente en su lecho-féretro como en oscilante barquilla, hasta que la Voz del Maestro y su garra poderosa le alzaron de éste al fin. Pero cuando quiso seguir al Maestro caminando sobre aquellas aguas sin fondo, sintió que su planta vacilante se hundía en ellas y gritó como los pescadores discípulos de Jesús aquella vez en que, tras el célebre milagro de los panes y los peces, él les dejó aparentemente abandonados en el barco, en el mar de Tiberiades (I)

Y el Maestro, que nunca le había abandonado, se hizo visible al fin en toda su grandeza trascendente, tan admirablemente descrita por Bulwer Litton cuando nos presenta al mago Zanoni saliendo de los propios fuegos del Vesubio ante los ojos espantados de Glyndon, el inglés escéptico.

Y el Guía—que no era otro sino su tío el orive desaparecido—le tendió la mano y le afirmó en sus pasos vacilantes sobre las ondas procelosas del lago aquél, llevándole hasta un templo espléndido, entre cuyas luces, aromas y música de seres invisibles, cual el palacio encantado de la Psiquis de Apuleyo, Ginés halló no sólo la anhelada y merecida calma, sino una lucidez mental tan grande que todas las cosas, el pasado, el presente y el futuro todo de la Tierra y del Hombre, era por él visto como quien lee en un libro abierto: ¡el libro del Karma o del Destino, registrado por la Luz Astral bajo la dirección de sapientísimas Entidades excelsas!...

Algo semejante, sin duda, debió ser aquel supremo momento descrito por el único manuscrito conocido de la versión castellana del Lancelot del Lac y que Bonilla San Martín nos reproduce en el apéndice de sus «Leyendas españolas de Wágner», ya arriba citadas, pero descartando, por supuesto, el vulgar positivismo del relato con el que se oculta en aquella versión la enorme trascendencia de la escena iniciática acaecida al héroe don Lanzarote al descubrir, al fin, el sepulcro de Galaz y que se nos narra allí. No había, efectivamente, en aquel momento iniciático de Ginés de Lara doncella alguna del «Gran Linaje», hija del fundador del monasterio, acompañándole, ni más «orne bueno» que el propio Maestro-Guía, quien le condujo hasta el Sancta-Santorum o Adytia de aquel templo, donde el neófito halló, en el centro de una riquísima estancia de mármol, un sepulcro suntuoso, herméticamente cerrado, y cuya pesada tapa levantó fácilmente con sus manos Ginés obedeciendo al Maestro, y vio en el sepulcro, con gran sorpresa suya, a su propio cuerpo físico, del que su doble, astral y errático por el fantástico lago, se había separado (1). Cosa análoga vista por Cicerón en los Misterios de Eleusis, se dice, la hizo enseñar luego a sus conciudadanos, que «desde aquel día ya no temía a la muerte», por cuanto había adquirido, sin duda, la conciencia plena de la supervivencia del cuerpo astral, mientras que su contraparte física yacía en la tumba, es decir, en el sepulcro iniciático, como Ginesito... astros luminosos o soles, de los que dependen como el hijo de la madre, o el árbol de la tierra que le sustenta y el misterio también de lo que es limitado, pobre y obscuro frente a lo augusto y luminoso.

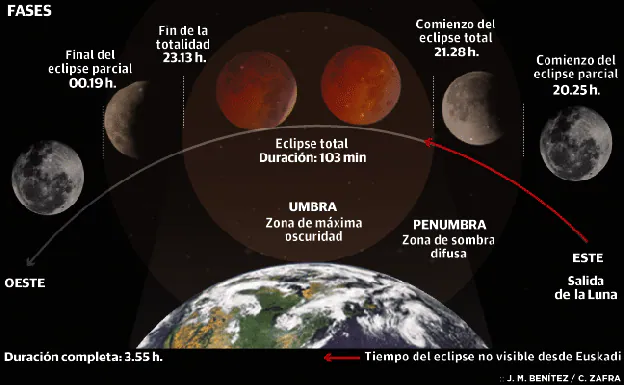

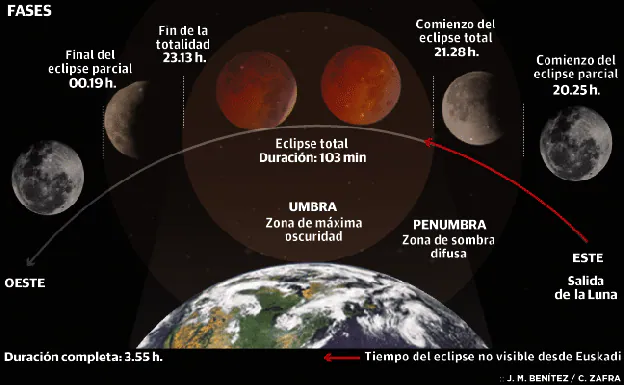

La Luz Sideral de cabalistas y rosacruces, continuó diciendo el Guía, la Luz Eterna del Padre-Madre-Espacio, emite vibraciones de orden trascendente que no pueden ser percibidas por los ojos físicos, aunque sí por los astrales y es reflejada en los millones de soles que brillan en el firmamento; «reflejada» decimos, aunque a nosotros nos parezca «luz propia» de cada uno de ellos. El rayo luminoso del respectivo sol incide vital sobre las verdaderas cohortes de planetas obscuros que pululan en torno de él, y este, por supuesto, es el caso de nuestro propio astro del día con todos y cada uno de los planetas de su sistema. Un planeta es así una «casa de devoción», una de las infinitas «moradas del Padre Celestial», como reza el Evangelio de San Mateo; pero ¡ay! que semejantes casas, por culpa de esa misma opacidad y falta de propia luz vital, tienen eternamente, en un plano ya inferior al de los soles, una parte iluminada (la del hemisferio que mira hacia su respectivo sol) y otra parte tenebrosa (la del opuesto hemisferio). Claro es que con las rotaciones que tienen en sí los astros sobre su eje como una consecuencia mecánica de su propia traslación en torno de su sol, los respectivos países de sus superficies alternan cada día en eso de pertenecer al hemisferio de luz o al de tinieblas. Pero siempre, detrás del planeta se proyecta eternamente en el espacio un cono fijo de sombra, fijo, se entiende, para la rotación ya que no para la traslación, un verdadero cucurucho de eternas negruras, remedado aquí abajo por el clásico cucurucho negro y largo de los astrólogos, un efectivo «cáliz de dolor» cuya copa de obscuridad o noche tiene un contorno, un cono truncado e inverso de penumbras, formado, como saben los matemáticos, por el haz de rayos solares tangentes interiormente a los dos astros, mientras que los rayos que sean tangentes comunes exteriores a entrambos demarcan el antedicho cono de la sombra perpetua y absoluta que produce los eclipses.

Los seres de lo etéreo o de lo astral que permanecer puedan en dicho cono tienen una noche constante, sin llegar a ver jamás al astro del día; yacen, por decirlo así, en un abismo «inferior», o «infierno», al tenor de la pura etimología latina y al modo como yacerían en su noche de seis meses los habitantes de los polos, si los hubiese. Si la luz es la alegría, su dolor es eterno; si la luz es vida, la muerte o la atonía es su lote inevitable, y las religiones vulgares que pusiesen su mentido infierno de torturas hacia el centro del planeta, bien pudieron considerar como un purgatorio al menos a semejante cono o «cáliz», que es a la vez «monte santo» si se le mira por fuera, pues que en su falda o superficie toda reina constantemente un como crepúsculo o aurora, y en su cúspide el astro luminoso deja ya de ser eclipsado totalmente por el planeta obscuro, según al pormenor puede verse en los Tratados de Astronomía. El cono dicho es, en fin, una región abismal en la que el éter planetario no vibra con las vibraciones de la luz sino con las de las tinieblas, y que está literalmente tapada con una efectiva «piedras, o sea la masa opaca hestia u «hostia» del planeta, cosa, dicho sea de paso, que justifica al par cuantas versiones se han dado en el mito acerca de la verdadera naturaleza de semejante Emblema.

Los paganos iniciados, como los diversos sacerdotes de las viejas religiones de Oriente, sabían todo esto, y cada uno, según su peculiar manera de traducir el gran Emblema a la respectiva religión vulgar que profesara, hizo, digámoslo así, un cáliz terrestre o humano con arreglo a otras claves y en simbólico recuerdo de aquel magno Cáliz celeste. Así vemos figurar en las iniciaciones y sacrificios la copa Manti y la copa Sukra (el Grial lunar y el Grial terrestre hindúes); la copa del Maná, y, en general, la de todos los sacrificios. Por ello el Grial hubo de tomar también forma cristiana, a base de la Hostia de Pan y del vino del Cáliz consagrados por Jesús en la última Cena, y en esta nueva acepción simbólica es como ha llegado hasta nosotros, merced tanto a los Libros de Caballería cuanto a esa constante influencia cristianizadora ejercida por las Abadías medioevales sobre todos cuantos mitos nos legase la sabia antigüedad . con algo extrahumano e indefinible, y, merced a ello, los dos viajeros que allí arribaran guiados por la Mano poderosa del Destino se sentían otros seres, tocados de la sublime majestad de lo que no puede explicarse el hombre. El trono de nubes de oro en el que acababa de hundirse el sol iba tomando sucesivamente todas las coloraciones del iris con paleta mística que en vano podría ser imitada por artista alguno. Venus, el planeta misterioso hermano mayor de la Tierra, brillaba ya con excepcional esplendor en el borde mismo del trono soberano de las nubes, y por el opuesto lado la luna en su plenilunio alzaba ya su redonda e inexpresiva faz por las alturas de la enhiesta sierra en otro trono de plateadas y cloróticas nubes que hacía gran contraste con el anterior del Sol. El céfiro era vagamente musical en su insonoro silencio por entre las copas de los pinos y arrancando a ellas aromas de vida que en una paz perfecta resucitaban en los pechos de los viajeros la felicidad de la juventud. Las aves se recogían cantando en la espesura de la selva y los arroyos transparentes reforzaban con el ruido de sus cascadas el fa mágico de la Naturaleza primitiva, aún no profanada por las desarmonías físicas, intelectuales y morales de los hombres pecadores. Era, en fin, aquel increíble lugar uno de esos raros sitios de los que H. P. B. dijese: «La Naturaleza tiene lugares extraños para sus escogidos, y lejos, muy lejos de la Humanidad vulgar aún hay sitios donde el hombre puro puede adorar a la Divinidad tal como sus primeros padres lo hacían», esto es, comunicándose filialmente con la Deidad Desconocida y Abstracta, sin Nombre y sin culto, y a través de los astros.

Avanzando por una pradería florida, con la solemnidad y respeto de quienes penetran en un Templo de templos, el Guía y el guiado llegaron a una explanada verdaderamente indescriptible, en la que parecían haberse dado cita todas las bellezas terrestres, o más bien las paganas de los Campos Elíseos—campos de Helios o de la gente solar—que los clásicos romanos nos describen. Allí las tintas postrimeras del crepúsculo, fundidas ya en las argentadas de la luna, parecían ceder el paso a otra luz más excelsa, la fosforescente Luz Astral de los cabalistas, transformando de modo indecible las apariencias de las cosas y como dándolas a todas una vida superior en la que aguas, tierra, árboles y cielo adquirían unos tintes desconocidos para nuestros ojos, bien fuese porque los paisajes son los propios estados de alma de quienes los contemplan, bien porque bajo aquellos efluvios de mágica iluminación las realidades físicas conocidas tomasen caracteres hiperfísicos jamás soñados por la inspiración del artista.

En el centro de la explanada se extendía un lago diáfano, apenas rizado por la tenue brisa, y allende del lago un templo de mármol luminoso, que más bien pareciera de cristal por sus raras transparencias. Ginés hubo de notar, no sin asombro, que de la mano de su Guía podía caminar sobre ¡as aguas como hubiese caminado por sobre grueso hielo hasta llegar al pie de la regia escalinata por la que los viajeros, extáticos y asombrados, consiguieron subir prontamente al templo, mejor dicho, a la dilatada terraza donde un numeroso grupo de caballeros—todos en plena edad viril, vestidos de hermosas túnicas y revestidos de blanquísimas capas templarías con la paloma del Grial bordada en rojo y oro en ellas—que fraternales les recibieron en sus brazos.

La terraza del templo dominaba como una acrópolis al ámbito del sacro pinar y las iríseas cuarcitas, dilatado anfiteatro montañoso o «concha» que del mundo ignaro los separase. Desde ella el constelado firmamento podía ser contemplado como antaño en los templos atlantes, aquellos hoy sepultados templos añorados por la poesía de Maeterlink, desde los que Asura-maya, el astrónomo primitivo discípulo de Narada, hiciese las observaciones previas para descubrir sus ciclos cronológicos de millares de años, enseñándoselas luego a sus discípulos a la luz de la luna, cual hoy la practican sus sucesores.

Porque conviene no olvidar que arios y caldeos primitivos no adoraban a la Madre-Naturaleza o Diosa Isis en otro templo que en su propio templo natural, templo cuyo pavimento eran las praderas floridas, sus paredes los taludes de las montañas y su bóveda la inmensa bóveda de los cielos, donde alternaban en solemnes turnos y cual inextinguibles lámparas el sol, la luna, los planetas y las estrellas. Si ellos, por acaso, alzaban un templo, más bien que para en él hacer estrechos cultos, le destinaban a vivienda o biblioteca, si es que no tenían a mano alguna de esas criptas naturales...

Por una de esas coincidencias poco explicables, a las que llaman «casualidades» los profanos, el incorporarse los recién-Ilegados al maravilloso grupo de aquellos inmortales freires de otros días en el mundo, coincidía con uno de los fenómenos más hermosos de cuantos presentan los cielos; es a saber: un eclipse de luna, que en aquellos instantes iba a comenzar.

Diríase que el neófito Ginés de Lara iba a recibir así, a su llegada misma, una lección práctica acerca de los Griales de los cielos, prototipo de los Griales de la tierra, y que la fecha de su entrada en la Orden Eterna iba a ser registrada, como tantas otras grandes fechas, por un eclipse total del astro de las noches.

Absortos en la mística contemplación del fenómeno nadie decía una palabra, porque los momentos más hondos de la vida suelen ser también los más silenciosos. Todos parecían tener una sola emoción y un solo pensamiento: el de compenetrarse de tal modo con la sublimidad del fenómeno como si astros y no hombres fuesen. Nada de secos cálculos matemáticos, por las sabias intuiciones de los freires superados ya; nada de lo que llamamos aquí abajo, en nuestro pudridero, «ciencia pura», acaso precisamente porque no lo es si no está previamente purificada por la emoción del amor, que hace una cosa misma del observador y de lo observado.

A medida, pues, que el dentellado cono de sombra, mejor dicho el Grial de terrestres penumbras, iba mordiendo en el argentado disco del satélite, la poderosa imaginación creadora de aquellos astrónomos-teósofos, ya documentada por estudios anteriores, les iba señalando qué montañas eran aquellas que unas tras otras producían tales sombras por hallarse a la sazón con el sol en el borde de su horizonte. Así el más calificado de los observadores le fué diciendo a Ginés los nombres de dichas montañas, cuyas sombras se recortaban sobre el disco, dentellándole. La mayor parte parece ser eran de las Montañas Rocosas y los picos Andinos.

Otro de los freires hizo saber, lleno de científica unción, al neófito que los eclipses de sol y de luna tienen un alcance místico, insospechado aún por nuestra ciencia, por ser los momentos predilectos para lo que pudiera ser llamado «cambio de influencias entre la Luna y la Tierra». —¡Las aguas primievales; los núcleos astrales de las semillas de plantas y árboles, y hasta el germen mismo de animales y hombres primeros, los «pitris lunares» de las teogonias, vinieron así desde la Luna a la Tierra en los últimos días de la vitalidad de aquel astro hoy muerto y, sin embargo, vivo!—dijo uno de los hermanos a Ginés.

Y otro hermano añadió:

—Porque conviene no olvides, hermano mío, cómo se suceden en nuestra tierra los eclipses. No hay año en que se verifiquen menos de dos ni más de siete. En el año en que no hay más que dos eclipses, los dos son de sol, y se da la paradoja de que de los setenta eclipses de cada ciclo de diez y nueve años en que los dichos fenómenos se reproducen aproximadamente, veintinueve son de Luna y cuarenta y uno de Sol, de Tierra, mejor dicho. Pero aunque estos últimos, como ves, sean más frecuentes que aquellos para la Tierra en general, son felizmente de extremada rareza para cada uno de los lugares, porque el Grial o cono de sombra pura de la Luna apenas si roza con la superficie terrestre por su cúspide, mientras que en eclipses de Luna, como el de ahora, el satélite se sumerge simplemente en el cono penumbral o segundo Grial de la Tierra, y queda así eclipsado para cuantos terrícolas tienen a la luna sobre el horizonte, o sea más de la mitad de la superficie del planeta. —Y has de notar, hijo mío—observó un tercero—, que en cada eclipse de sol que se reproduce durante múltiples ciclos lunares de diez y nueve años, la fatídica sombra lunar, cuyos astrales misterios del pasado produce en los seres vivientes los fenómenos como de muerte o de espanto que ya conoces, va, por así decirlo, operando un verdadero traceado sobre la Tierra, y así, en el decurso de varios siglos, el mismo eclipse que en cierto año comienza a perfilar su sombra por el casquete boreal, sigue luego por la zona templada inmediata, prosigue por la ecuatorial, y acaba, tras largos años, por terminar sus astrales traceados de sombra por la zona templada y glacial del hemisferio Sur, o viceversa, y siempre de Occidente a Oriente.—Para vosotros, los que venís de! mundo que nosotros hace tiempo abandonáramos—insistió el primero—, semejante momento carece de toda importancia física; pero conviene no olvidar que el éter planetario vibra de distinta manera bajo el rayo de luz que en el griálico cono de tinieblas, y por ello cuantas influencias astrales y fantasmáticas temen a la luz, que es destructora de su organismo etéreo—al modo como también dicho rayo de luz destruye o reduce las sales de plata fotográficas—, hallan la ocasión propicia de descender a la Tierra aprovechando la continuidad sombría que el cono obscuro de entre Luna y Tierra les proporciona. Y hasta sabio hay entre nosotros que sospecha que las almas de los desencarnados pasan por millares de la Tierra a la Luna y vuelven a su tiempo de la Luna a la Tierra aprovechando, valga la frase, la etérea escalera del citado cono o Grial terrestre, «escala de Jacob», por la que así bajan y suben los hombres y los ángeles...

Con estás y otras sapientísimas enseñanzas que aun no se pueden confiar a la publicidad, llegó el momento de totalidad del fenómeno, y la Luna, teñida de un rojo violáceo y aun grisáceo que la hacía casi desaparecer en el cielo después de empequeñecerla aparentemente hasta la mitad de su radio, parecía una bola en ignición ya próxima a apagarse. La torva fisonomía que de ordinario remeda con sus «mares» y montañas, se acentuaba así hasta hacerse verdaderamente desagradable, cual si su fría influencia de astro muerto llegase hasta aquí abajo, aunque en grado mucho menor que en los eclipses totales de sol. Y mientras transcurría la holarga, que la totalidad duró, el más calificado de los presentes, tomando cariñosamente por la mano al neófito, le hizo descender hasta el borde de la escalinata, diciéndole al par que le mostraba cual un espejo mágico el sombrío acero de las aguas del lago: —¡Mira, ahora, aquí! Y Ginés miró, herizándosele el cabello, y vio dos cosas que ningún mortal ha visto, pero no por eso menos asombrosas ni menos ciertas... ¡Vio, primero, como en gigantesco telescopio, a los habitantes del lado de acá de la luna, seres precitos, desgraciados sobre toda ponderación, y acerca de cuya naturaleza y origen se guarda gran misterio entre los que «lo saben todo», y vio después algo más maravilloso aún: el secreto del otro lado del satélite, o sea el del hemisferio siempre vuelto del otro lado, y desde el cual jamás se ve la Tierra miserable, lugar donde algún místico ha querido situar, por tanto, «el Paraíso de Henoch y de Elias», los dos jiñas del pueblo hebreo!...

fragmentos de

MARIO ROSO DE LUNA

No hay comentarios:

Publicar un comentario